La melodia dello

sfondo

Intervista ai Motus (Daniela Niccolò ed Enrico

Casagrande)

Vorrei partire dagli autori che avete affrontato

negli ultimi lavori, mi riferisco a Rilke e all’Ariosto: entrambi "di rottura"

per il periodo storico in cui vissero; critico della società borghese

di fine Ottocento il primo, e massimo esponente della Cultura della

Contraddizione rinascimentale il secondo. Io

affiancherei a Rilke e all’Ariosto anche Samuel Beckett che, come riferimento

dal punto di vista letterario, è quasi sempre costante nei nostri

spettacoli e, allo stesso tempo, James Ballard, che a suo modo è

un classico contemporaneo. Tutti questi autori hanno, come dici tu, una

forza dirompente e sono un briciolo più lungimiranti rispetto ai

loro tempi: riescono ad analizzare il periodo storico in cui vivono e allo

stesso tempo riescono a trasfigurarlo in letteratura, in poesia, con una

visione aperta, con uno sguardo oltre. Non riferendoci mai ai suoi scritti

poetici, siamo arrivati a Rilke partendo dal mito di Orfeo, dal desiderio

di lavorare su Orfeo. E i suoi Sonetti ad Orfeo ci hanno letteralmente

affascinato. Da qui è nata l’idea di porre una tappa intermedia,

dedicata e legata all’Essere Angelo. La caratteristica dei nostri

lavori è quella di cercare una commistione tra diversi elementi,

avendo però un lume di riferimento costante, che si può identificare

sia in un autore, sia in un tema artistico-letterario-filosofico. Leggendo

Rilke, ad esempio, il campo si è allargato a Benjamin, Holderlin,

Heidegger, Nietzsche.

Per quanto riguarda le contaminazioni che ci

possono essere tra arte, poesia e teatro, esiste uno scambio di ruoli tra

l’artista e l’attore? Penso ad esempio a The Solar Anus di Ron Athey

o alla vostra stessa scelta di creare un’installazione piuttosto che un

vero spettacolo. Il confine

è estremamente labile, non è più possibile tracciare

una demarcazione. È chiaro che il tempo di una performance è

diverso rispetto alla percezione di uno spettacolo teatrale, e in Éntrange

lo abbiamo voluto estremizzare: lasciare il pubblico libero di muoversi,

di spostarsi tra le diverse situazioni, prendendosi quindi un po’ più

di tempo. Partendo dalla stessa riflessione di Rilke sul tempo, sul vuoto,

sull’aperto, ci piaceva che rimanesse questo grande spazio popolato da

suoni come un interno sonoro. Ci interessava che la gente, oltre

che vedere, potesse sentire parole e sonorità varie, registrate

su mini-disc. Volevamo che questo frastuono si trasformasse in una melodia

dello sfondo: riuscire a dare una melodia a un suono che non è

di per sé melodico. In questo momento stiamo lavorando sulla commistione

tra la musica classica (dal Te Deum a Monteverdi, che fa parte della

direzione del nuovo lavoro, l’Orfeo) e il disturbo, l’interferenza

elettronica.

Secondo voi oggi c’è una prevalenza della

gestualità del corpo rispetto alla recitazione della parola? Credo

che ci sia una centralità del corpo; ma è anche vero che

non ci siamo mai posti come obiettivo il mettere in evidenza il corpo rispetto

alla parola. Quando andiamo a realizzare uno spettacolo, pensiamo a quello

che può essere il significante del lavoro che vogliamo realizzare.

E da qui partono delle emergenze, che possono riguardare anche la fisicità,

la corporeità. Noi crediamo in una nuova figura dell’attore: l’attore

non è più collocato o visto come un semplice portatore di sé in senso verbale ma, con tutta la propria presenza, l’esserci,

lo stare, dovrebbe riuscire a interpretare un punto nell’insieme dell’opera.

Riprendendo il discorso della melodia dello sfondo, tutte le cose

sono fondamentalmente parti di un tutto, in cui hanno la stessa valenza:

attori, corpi, parole, scenografia, suoni. Certo, in lavori come

Catrame c’è una prevalenza dell’azione fisica, che però

è continuamente interrotta, è continuamente violentata da

interventi esterni, anche vocali. In quel caso il movimento diventa partitura

del testo. Ma ogni spettacolo è indipendente dall’altro.

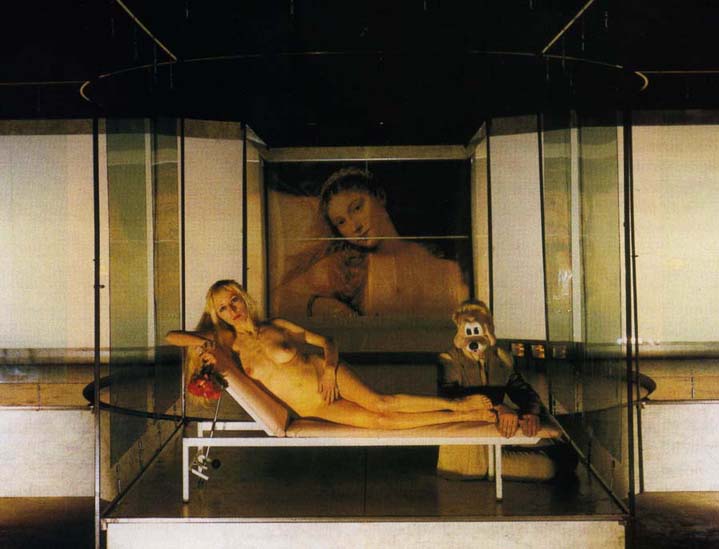

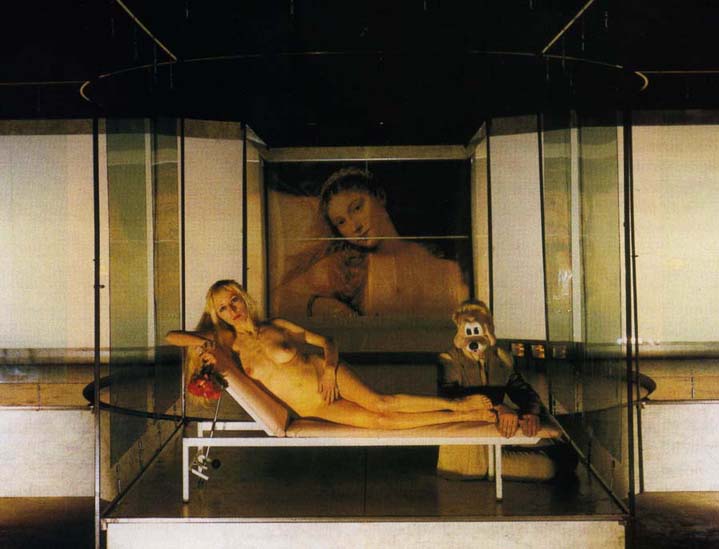

Quanto c’è di cinematografico nei vostri

spettacoli? A volte ho avuto l’impressione di penetrare voyeuristicamente

uno schermo, assistere ad un film tridimensionale. Il

punto di partenza del nostro lavoro è stato quello di voler tracciare,

tramite dei quadri, delle immagini o dei fotogrammi cinematografici, una

serie di segni che avessero la valenza del susseguirsi di enigmi. In Éntrange

è particolarmente vivo questo rapporto: essendo noi dietro dei

vetri a specchio, nel momento in cui ci facciamo vedere, lo spettatore

può osservarci; ma quando il vetro diventa specchio, siamo noi ad

osservare lui. E quindi emerge, da parte nostra, la visione dell’Essere

Angelo: essere effettivamente al di là di un essere vivente,

presente, e divenire trasparente, invisibile, una sorta di

angelo custode.

Forse è stata una delle azioni più divertenti perché

normalmente non puoi mai controllare il pubblico; in questo caso invece

ci rendevamo conto dei vari spostamenti, delle differenze tra i diversi

gruppi di pubblico durante la giornata: quello che si muoveva molto più

a gregge oppure l’anarchico assoluto che ti si piazzava davanti anche al

buio cercando una continua relazione. È interessante come Rilke,

nella seconda elegia, descriva questi angeli che, come loro visione, hanno

degli specchi ("Voi, primi perfetti, viziati dalla Creazione, […] e a un

tratto, uno per uno, specchi: la bellezza che da voi defluisce la

riattingete nei vostri volti"). Sono in un certo senso autogenerati da

se stessi: lo specchio diventa la presenza dell’angelo in sé. L’immagine

dello specchio rimanda anche all’Orfeo cinematografico di Cocteau:

nel film il passaggio dall’altra parte è rappresentato dallo specchio

di un armadio, e l’angelo è un vetraio. Tra l’altro ho scoperto

che Rilke poco prima di morire voleva tradurre proprio l’Orfeo di

Cocteau.

E quindi avviene la rottura totale dello spazio

teatrale classico: senza giungere ai casi estremi della Fura dels Baus,

si compie un’interazione tra attori e pubblico. Sì,

anche se noi non siamo mai così invasivi, così violenti.

Questa interazione esiste, ma è sempre mediata dal fatto che ci

poniamo distanti, sottoplexiglas o sottovetro, mentre la Fura entra, rompe,

crea una fusione istantanea. La presenza di un filtro è stato un

elemento importante. In Catrame è presente soprattutto il

discorso cinematografico a cui accennavi prima. Tutto è nato da

un forte riferimento a Ballard (La mostra delle atrocità),

a Bacon e allo studio del movimento; abbiamo ricreato un grande schermo,

suddiviso in porzioni di spazio segnati da numeri, in relazione proprio

allo scorrere di un trancio di pellicola, singoli fotogrammi che si rincorrono.

C’è una ricerca sulla bidimensionalità, a differenza di O.F.

dove abbiamo mantenuto una struttura che acquisisse una profondità:

lo spazio a forma di croce, legato ai cavalieri, come visione prospettica,

dà la possibilità di avere più livelli di visione

e di lettura.

Limitandone la fruibilità a un numero

ridotto di spettatori, non si rischia che gli spettacoli assumano la connotazione

di riti ristretti a pochi adepti? Noi

in realtà siamo molto contrari a questo: nel caso di Éntrange

è stata una scelta legata a esigenze tecniche. Anzi ci è

dispiaciuto molto perché in genere amiamo avere una confronto con

la massa, gli spettacoli di massa danno un vissuto in sé molto più

collettivo e catartico. Probabilmente è interessante il rapporto

che sorge dall’essere in pochi spettatori e quindi questo aspetto rituale,

ma sinceramente non ci appartiene. Proprio per questo abbiamo voluto evitare

ogni dimensione itinerante, abbiamo preferito lasciare il pubblico libero.

Per Éntrange

avremmo preferito, piuttosto che suddividere

il lavoro in mezzore, lavorare per due ore continue in cui tu potevi arrivare,

entrare, stare un quarto d’ora/dieci minuti, uscire, proprio come avviene

in una galleria d’arte.

Prima di raggiungere il riconoscimento attuale,

qual è stata l’evoluzione percorsa da voi e dalle altre compagnie

dell’ultima ondata? Posso parlare della situazione dell’Emilia

Romagna, che è quella che conosco meglio. Effettivamente è

un fenomeno particolare: tutte noi, da Fanny a Clandestino, abbiamo iniziato

più o meno nello stesso periodo in condizioni economiche e culturali

veramente disastrose: autoproducendoci gli spettacoli, non avendo un circuito,

inventandoci delle piccole rassegne in luoghi sperduti della Romagna. E

siamo stati in un certo senso i pubblici reciproci, perché inizialmente

non c’era ancora questo tipo di eco. Queste ristrettezze economiche ci

hanno spinto a specializzarci un po’ in tutti i settori: dallo scenografo

al fonico, ecc. Si è sempre più approfondito questo sapere

comune, anche tramite scambi di mezzi… Pietro dei Clandestino faceva il

tecnico per noi, abbiamo organizzato festival insieme, c’è stato

proprio uno scambio di competenze. È chiaro che vedendo reciprocamente

gli spettacoli ci sono state delle suggestioni reciproche. Ma, a livello

drammaturgico, si sono prese strade veramente diverse… anche se si è

mantenuta una similitudine a livello di modi di produzione, di utilizzo

di certe tecnologie. Tutti quanti stiamo lavorando progressivamente con

il computer per quello che riguarda il suono (ci siamo passati gli stessi

software…!), ma a livello stilistico continua ad esserci una differenza

di immaginario, di riferimento. Poi penso che le produzioni dell’Emilia

Romagna siano molto diverse rispetto a quelle delle altre regioni, non

per fare un discorso di priorità o meno: ci sono altri mondi, riferimenti

diversi. In Romagna, col festival di Sant’Arcangelo, con Ravenna

Teatro, con la presenza di compagnie storiche, abbiamo avuto la possibilità

di vedere cose più particolari che in molte regioni non arrivano

neanche. In realtà è sempre stata forte da parte nostra e

anche da parte degli altri il desiderio di trovare un proprio linguaggio:

continuamente si tende a rimandare la paternità delle nostre esperienze

alla Raffaello Sanzio o alla Valdoca. È chiaro sono realtà

importantissime e hanno aperto delle porte; sono state un esempio soprattutto

per quanto riguarda il modo di lavorare: questa dedizione totale, questo

impegno di studio e ricerca. Però noi cerchiamo di trovare una nostra

propria identità.

Ma oggi i famosi finanziamenti statali sono arrivati

o no? A noi non sono ancora arrivati! Abbiamo fatto domanda

ministeriale, ci siamo messi in regola con l’ENPALS, poi al momento dello

stanziamento è subentrato il problema del territorio: non potevano

concentrare troppi fondi in Emilia-Romagna e così ci hanno lasciato

fuori. Per noi è un grosso handicap perché, a parte i costi

delle tecnologie e dei materiali, ci permetterebbero di crescere professionalmente,

ci darebbero veramente la possibilità di essere dei lavoratori dello

spettacolo, e non dei lavoratori in nero. Inoltre rafforzerebbero la nostra

struttura che oggi si regge sul nulla: rapporti interpersonali di grande

fiducia, di grande dedizione, ma di forte sacrificio economico. Ci sarebbe

piaciuto poter invece, avendone le capacità, trasformarci in un qualcosa

di più stabile. Anche perché continui ad essere guardato

e valutato dalla critica alla stregua delle produzioni teatrali delle grandi

compagnie… In realtà le condizioni di realizzazione ed elaborazione

sono diversissime: una mole di impegno, di lavoro e di rischio non pagato

e non riconosciuto dall’occhio esterno. Quest’anno siamo stati segnalati

come finalisti per il Premio Ubu quale migliore scenografia. Però

una nostra scenografia, senza nulla togliere, è veramente sudata…

fatta da noi con i nostri mezzi e, per quanto bellissime possano essere,

sapendo quali finanziamenti ci sono dietro le altre, ti scontri veramente

contro un handicap, un limite. Già è un lavoro così

difficile da poter crederci fino in fondo, perché rimane sempre

volatile, in più se non sei nemmeno riconosciuto o non hai un supporto

per poterlo fare con tranquillità… speriamo per il prossimo anno.

interview by federico mataloni.